Photos de : Patrimoine minier de Lourches et ses environs

Statue de Charles Mathieu

La Compagnie des mines de Douchy décide d'édifier un monument à l'honneur de son directeur en 1900. C'est le projet de Corneille-Henri Theunissen qui est retenu, et ce dernier demande à Constant Moyaux, architecte, de participer avec lui. La commune se voit offrir le monument en 1901, et le jardin prévu est réalisé peu de temps après et entouré de grilles de métal. Le monument est inauguré le 22 septembre 1901. Le monument a été restauré en 2006.

Le Monument à Charles Mathieu se compose d'un socle en pierre, doté de deux sculptures de mineurs, et est surmonté de la statue de bronze représentant Charles Mathieu. La symbolique de la mine est largement présente sur les quatre faces du socle.

Détails :

La statue en bronze de Charles Mathieu.

La face nord, représentant deux jeunes mineurs.

La face est, représentant les outils du mineur.

La face sud, remerciant Charles Mathieu et dix-sept mineurs.

La face ouest, représentant les instruments de mesure du géomètre.

Sur la face sud du monument est inscrit :

« Charles Mathieu. Chevalier de la Légion d'Honneur, né à Anzin en 1798, maire de Lourches, fondateur des Mines de Douchy en 1832, des mines de Courrières en 1849, a creusé le premier puits du bassin du Pas-De-Calais et rend hommage au zèle des mineurs Daubresse, Bia, Pelabon, Bertiaux, P.j. Bertiaux, A. Ledent, Stievenard, C. Blaise, E. Trognon, L. Blanchard, C. Héraut, Brunet, L. Degand, Cl. Botte, Ct. Botte, Delaporte, Delporte. »

Ces dix-sept mineurs qui ont accompagné Charles Mathieu sont directement mis à l'honneur sur le monument.

Le monument en totalité fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 9 octobre 2009, il a fait partie d'une demande concernant soixante-neuf sites du bassin minier. Il fait également partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été inscrits le 30 juin 2012 sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. Il constitue le site n° 20.

Ancienne maison de Charles Mathieu, actuelle Mairie de Lourches

Ancienne maison du Directeur des Mines de Douchy, aujourd'hui réhabilitée et qui héberge la mairie de Lourches.

Fosse Schneider

La fosse Schneider ou fosse Paul Schneider ou n°5 de la COMPAGNIE des mines de DOUCHY est un ancien charbonnage du BASSIN minier du Nord-Pas-De-Calais, situé à LOURCHES. Elle ouvre tout d'abord en 1937 sous le nom de Fosse Sainte-Barde, mais elle est abandonnée à l'extraction avant 1886. Un terril est édifié au nord-est du carreau de fosse, et des cités à l'ouest. C' est alors qu'en 1900, le carreau de Fosse est repris, et le puits Paul Schneider est entrepris à 110 mètres au sud du puits Sainte-Barde. La nouvelle fosse est productive en 1907, elle concentre très vite la production des fosses du secteur. Bombardée pendant la Première Guerre mondiale, elle est reconstruite après-guerre. Elle concentre l'exploitation de la fosse La Naville en 1936 et celle de la fosse de Roeulx de la compagnie des mines d'Anzin en 1939.

La Compagnie des Mines de Douchy est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes. La fosse Schneider est modernisée en 1950, elle concentre ensuite la production de la fosse Boca. Une arrivée brutale d'eau survint le 25 septembre 1957, le chevalement est détruit en 1971. Il ne reste rien de la fosse. Le terril conique n° 170 est quant à lui exploité. Au début du XXIe siècle Charbonnages de France matérialise la tête du puits Schneider. Le carreau de fosse et le terril sont devenus des espaces verts, les cités ont été rénovées.

profondeur : 924,64 mètres

La fosse St Mathieu

La fosse Saint -Mathieu de la Compagnie des mines de Douchy est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, située à Lourches. La fosse est commencée en 1833 sous l'impulsion de Charles Mathieu. Des corons sont bâtis à proximité de la fosse, ainsi que les grands bureaux, l'église, et la maison du Directeur de la Compagnie.

Un monument est inauguré en l'honneur de ce premier directeur en 1900. La fosse cesse d'extraire en 1924, elle est utilisée pour assurer l'aérage de la fosse Schneider.

La Compagnie des mines de Douchy est nationalisée en 1946, et intègre le groupe de Valenciennes. L'aérage cesse dans les années1950 à la suite de l'abandon de la fosse Schneider, le puits est comblé en 1957, et les installations de surface sont détruites en 1974. Les corons sont tous détruits, seules subsistent deux cités constituées de quelques maisons.

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête du puits Saint Mathieu. Le monument à Charles Mathieu a été inscrit aux monuments historiques le 9 octobre 2009 et a été inscrit le 30 juin 2012 sur la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco.

Ecole de la Compagnie des Mines de Douchy

Une des écoles des cités de la fosse Désirée des Mines de Douchy. On peut voir en façade, à droite de la porte d'entrée, les symboles liés à la mine. Aujourd'hui, cette ancienne école sert de lieu de réunion aux associations locales.

La fosse Désirée

La fosse Désiré ou n°6 de la Compagnie des Mines de Douchy est un ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-De-Calais, situé à Lourches.

Les travaux commencent en 1839 au sud de la fosse Beauvois.

La fosse Désirée n'extrait pas pendant une longue période, elle est très vite affectée à l'aérage. Au XXème siècle, elle assure même l'épuisement des eaux pour l'ensemble des fosses de la Compagnie.

Des corons et quelques autres habitations sont bâtis près de la fosse, ainsi que des écoles.

La Compagnie des Mines de Douchy est nationalisée en 1946, et intègre le groupe de Valenciennes. Le puits est comblé en 1956. En 1987, une station de pompage est construite sur le carreau de fosse après que des sondages ont été exécutés, elle expédie le grisou à la centrale d'Hornaing. Les corons sont tous détruits.

Au début du XXème siècle, Charbonnages de France matérialise la tête du puits Désirée. Gazonor y exploite le grisou.

Le grisou est l'une des formes de carbone fossile. Il se distingue du gaz naturel par sa composition et sa formation. Il est composé à plus de 90% de méthane. Ce gaz invisible et inodore se dégage des couches de charbon et des terrains encaissants lors de leur exploitation. Comme le radon, à très faible dose, il fait partie de l'atmosphère normale des mines profondes et il s'en dégage d'autant plus que le charbon est fracturé ou exploité.

Entre 5 et 15 % dans l'air, le grisou devient dangereux car, en de telles proportions, le mélange air grisou est très explosif. Très redoutées des mineurs, les explosions appelées <<le coup de grisou>>, ont causé de nombreuses victimes dans les mines profondes du monde entier. Les compagnies minières préviennent les risques par la ventilation primaire et secondaire des chantiers de taille, puits et galeries, mais il existe toujours un risque de rupture d'une poche de grisou accumulée dans un système de failles.

Fonçage

Le fonçage de la fosse Désirée commence en 1839 à Lourches à 330 mètres de la fosse Beauvois. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 78 mètres. L'orifice du puits est situé à l'altitude de 41 mètres. Son ouverture succède à celles des fosses l' Eclaireur et la Naville.

La fosse Gantois

La fosse Gantois ou n°3 de la Compagnie des Mines de Douchy est un ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-De-Calais, situé à Lourches. Les travaux commencent en 1835, la même année que ceux de la fosse Beauvois, et de trois puits abandonnés à l'état d'avaleresses. A cause de sa proximité avec les autres fosses de la compagnie dont Saint-Mathieu, elle est arrêtée à l'extraction en 1886, mais continue toutefois d'assurer le service et l'aérage. Les mineurs sont logés dans les corons bâtis à proximité. Le puits est comblé en 1944. La Compagnie des Mines de Douchy est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes.

Il ne subsiste rien de la fosse.

Reconversion

Au début du XXI siècle, Charbonnages de France matérialise la tête du puits Gantois. Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) y effectue des inspections chaque année. Le carreau de fosse est devenu un espace vert.

La fosse l' Eclaireur

En 1886, le puits a une profondeur de 581 m. La fosse arrête d'extraire en 1909 et assure le retour d'air de la fosse Schneider. Le puits de 835 m est remblayé en 1956. Il ne reste rien de la fosse.

La date de fonçage n'est pas clairement établie: elle varie selon les sources de 1834 à 1837. Vraisemblablement, le fonçage remontrait à 1834 pour une mise en exploitation en 1837. La fosse est située très à l' ouest de la concession sur la commune de Roeulx. La fosse rencontre les veines de charbon à 80 m.

La Compagnie des Mines de Douchy est nationalisée en 1946, et intègre le groupe de Valenciennes.

Au début du XXI ème siècle, Charbonnages de France matérialise la tête du puits l'Eclaireur.

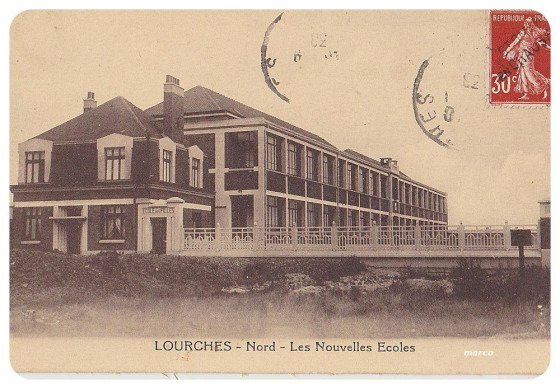

École Madame de Sévigné de Lourches

Cette école a été inaugurée le 28 Juin 1936, elle s'appela "l'école des filles Mme de Sévigné".

Cette école est créée pour y transférer les filles de l'école de la rue de la mairie (Voltaire) et par la même occasion doubler la capacité d'accueil pour les garçons. À l'époque, les professeurs n'étaient que des hommes. Au fond de la cour, se trouvait l'école ménagère où les filles apprenaient à coudre, à faire à manger, à repasser, à faire le ménage. Après 84 ans d'exploitation, fin 2020, début 2021, tous les élèves de l'école Sévigné vont être transférés dans la nouvelle école (sis l'ancienne école Jean Macé) devenue le nouveau complexe d'enseignement primaire "école élémentaire Simone Veil". C'est l'ex-maire de Lourches, M. Jean-René Bihet qui est à l'origine du chantier et c'est le nouveau Maire, Madame DUWEZ-GUESMIA Dalila qui l'inaugurera.

Plaque de rue

Vestige de l'époque minière, cette plaque de rue indiquait que l'on entrait dans une parcelle de terrain appartenant aux Mines de Douchy.

Terril de la fosse Renard de Denain

La fosse Renard ou Jacques Renard de la Compagnie des Mines d' Anzin est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-De-Calais, situé à Denain. Les travaux commencent en 1836, la fosse exploite, après sa mise en service, un gisement très riche de houille grasse et demi-grasse. Les terrils 162 et 162A sont entrepris à côté du carreau de fosse. Des habitations sont bâties pour les mineurs. Un second puits est commencé en 1873. Emile Zola descend dans cette fosse en 1884 afin de se documenter en vue de l'écriture de Germinal. La fosse est détruite pendant la première guerre mondiale, elle est reconstruite avec des chevalements en béton armé. Jules Mousseron y a œuvré durant 46 ans . La Compagnie des Mines d'Anzin est nationalisée en 1946, elle intègre le Groupe de Valenciennes. La fosse cesse d'extraire en 1948, les réserves étant faibles, et les puits sont comblés en 1952. Les installations de surface ne sont détruites que vingt ans plus tard. Le carreau de fosse est occupé par diverses entreprises, dont un ferrailleur, une casse et deux concessions .Au début du XXle siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits Renard n°1 et 2. Les cités conservées ont été rénovées. Le terril conique n°162 est un espace naturel, il a été inscrit le 30 Juin 2012 sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. La fosse Renard est commencée en 1836 par la Compagnie des Mines d'Anzin à Denain . L'orifice du puits est situé à 34 mètres d'altitude. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 74 mètres. La fosse est baptisée en l'honneur de Jacques Renard un des personnages majeurs de la compagnie, décédé durant le fonçage du puits.

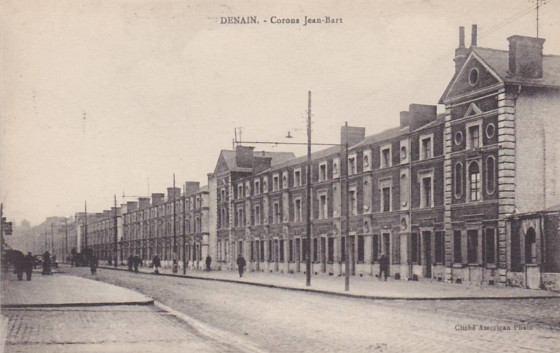

Coron de mine

Un coron est une habitation ouvrière typique des régions d' Europe occidentale en usage à l'époque de la révolution industrielle seconde moitié du XIXe siècle) grâce à l'extraction du charbon et à la sidérurgie. Les corons constituaient des quartiers d'habitations unifamiliales étroites, à un étage, avec un petit jardin potager à l'arrière.

Rue de la station (rue Jean Jaurès) et son clocher

L'église St-Martin de Lourches a été bâtie en 1847 (la photo date de 1849) pour répondre à la croissance de la population depuis le début de l'extraction du charbon en 1832. C'est un lieu de culte chrétien très important dans la vie des mineurs car il s'y déroule de nombreuses processions (messes, bénédictions et cortèges en faveur de Sainte Barbe fêtée le 4 décembre par les orthodoxes et les catholiques, Saint patronne des mineurs de fond). Autrefois, sur le côté de l'église se tenait une petite chapelle sous une voûte en pierre. Elle a été détruite depuis.

Place Carnot aujourd'hui place Roger Salengro

Beaucoup de choses ont changé sur la place Roger Salengro. Comme le kiosque, aujourd'hui disparu, et la végétation autour de la statue dédiée à la guerre 1914 - 1918. C'est maintenant un parking et une place de marché hebdomadaire. Les enfants viennent se divertir en vélo ou les adultes viennent se garer pour les élections ou pour les différentes fêtes.

Le château d'eau de Lourches

Dès son apparition le béton armé a supplanté tous les autres matériaux dans la construction des réservoirs.

Mais le réservoir type actuel n'est pas apparu spontanément.

La forme circulaire, la forme parabolique et le tronc de cône inversé ont été étudiés progressivement. La Maison Hennebique a exécuté plus de cinq mille réservoirs.

Les premiers étaient de simples caisses de béton qui contenaient au plus quelques mètres cube d'eau. Ils reposaient sur des piliers élargis à leur base en forme de semelle, puis la cuve ronde à part, premier pas vers le type actuel.

Le fond en était plat, calculé comme un simple plancher. La cuve reposait sur une tour ou un pylône et plus de deux mille exemples attestent de la solidité de la conception. Enfin, le type actuel fut mis au point. On ne s'en est guère écarté, si ce n'est pour des réservoirs de plus grandes dimensions où il fallait chercher autre chose.

Cet extrait de la revue "Béton Armé", organisme d'information de la société Hennebique, illustre parfaitement l'histoire des formes de ces ouvrages d'art. Le château d'eau de Lourches correspond parfaitement au premier type de conception moderne mis en œuvre. Son pied ajouré se compose de cinq appuis disposés pyramidalement et reliés entre eux par des réseaux de poutres rayonnantes, associés au fût central par une bague de béton supportant une cuve de 400 mètres cube. La création de ce château d'eau fut une réelle innovation pour la population de mineurs puisqu'elle a apporté l'eau courante d'abord dans les quartiers puis dans chaque maison.

Hauteur: 35 m

Contenance: 400 mètres cube

Coron Jean Bart, maison de Jules Mousseron réhabilité en conservatoire de musique.

Habitation de Jules Mousseron, célèbre poète et mineur Denaisien (1868-1943), dont voici la maison (devenue aujourd’hui le Conservatoire de musique).

Jules Mousseron est né le 1er janvier 1868 à Denain (Nord) où il est mort le 23 novembre 1943. Il fut un poète français de langue picarde et mineur de fond à la Compagnie des mines d'Anzin à Denain, au « coron Plat », dans une famille de mineurs ; il travaille lui-même à la mine dès l'âge de douze ans et un jour (le 1er janvier étant férié) comme galibot. Orphelin de père à 14 ans, il devient en surface marchand de bonbons pour subvenir aux besoins de la famille, tout en suivant des cours du soir pour s'instruire. Lorsqu'il rencontre en 1886 Adélaïde Blottiaux, celle qui deviendra son épouse, il commence à écrire des vers pour elle, d'abord en français. Le couple aura trois filles. Mais c'est en écrivant des textes en rouchi, sur les conseils de Julien Renard, connu en littérature sous le nom d'André Jurénil, qu'il présente dans les spectacles locaux qu'il commence à connaître un certain succès.

Il « crée » en 1899 le personnage de "Cafougnette", qui prendra progressivement de l'importance dans son œuvre jusqu'à devenir le thème comique central. La notoriété de Jules Mousseron s'étend alors bien au-delà de la région, il multiplie les spectacles, mais travaille toujours à la mine en tant que mineur de fond, et y restera jusqu'à sa retraite en 1926. Il met sa notoriété au service des plus déshérités, ses spectacles servant également à recueillir des fonds pour eux.

Il cesse pratiquement d'écrire en 1933. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1936. Son dernier recueil paraît à titre posthume en 1946.

La ville de Denain, la ville « feumière » (association de feu et de fumée des usines travaillant l'acier) comme l'a surnommée Jules Mousseron, par opposition à Paris la ville "lumière", a matérialisé le personnage de Cafougnette en créant en 1950 un géant à son image.

Coron Jean Bart, maison de Jules Mousseron réhabilité en conservatoire de musique.

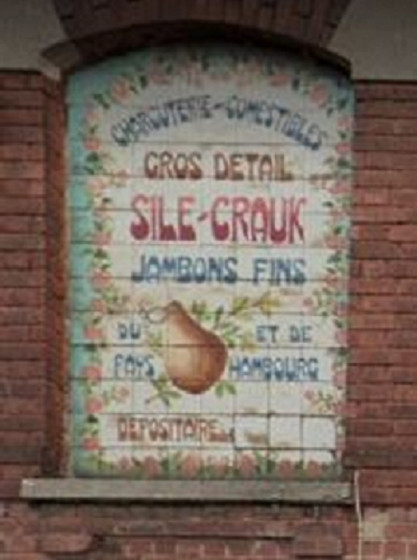

A droite de la photo, le coron Jean Bart réhabilité en conservatoire de musique (tout le bâtiment entre les deux plus hautes maisons). A droite, l'ancienne demeure du mineur et poète Jules Mousseron. A quelques pas de là, sur le trottoir d'en face, se trouve les vestiges de l' enseigne d'une charcuterie du quartier Jean Bart.

Statue de Zef Cafougnette

Cafougnette est un héros de la région Nord-Pas-de-Calais, l'équivalent de Tartarin à Tarascon. Il a été créé par Jules Mousseron, poète de langue picarde et mineur de fond.

Cafougnette apparaît officieusement sous la plume de Jules Mousseron dans la chanson Zeph' à Madagascar en 1896, et pour la première fois dans un monologue intitulé Cafougnette à Paris. Dès lors, il deviendra le héros d’une soixantaine d’histoires savoureuses après un petit détour comme personnage récurrent dans la revue humoristique Le Galibot, parue à Denain de juillet 1900 au printemps 1902, toujours écrite — sauf à de rares exceptions — par Mousseron, qui en était le rédacteur en chef. Plus d'un siècle s’est écoulé… et le personnage vit toujours.

D’où vient le nom ? Est-ce une pure invention issue de l’imagination fertile de Jules Mousseron d’un mot qui chantait bien ? Vient-il de « cafouillage », terme qui désignait dans le vocabulaire minier du Nord une mauvaise veine de charbon ? Une personne inorganisée se disait également « cafouillette » dans la région de Denain. Certains affirment que Cafougnette aurait été importé par des mineurs piémontais venus au début du XIXe siècle et serait la version française de "cafoni" qui désigne un paysan rustaud et dont le propos est une "cafognetta". Peut-être s’agit-il un peu de tout ça, de cette sonorité amusante et de l’image qu’il renvoie ! Quoi qu’il en soit, si l’on peut gloser des heures sur l’origine du nom, il n’en reste pas moins la création originale de Jules Mousseron. Le personnage n’apparaît dans aucun écrit antérieur à l’œuvre elle-même de l’auteur.

Les histoires que racontait Jules Mousseron étaient inspirées de mésaventures arrivées à des amis. Pour ne pas les mettre dans l’embarras et leur éviter de fâcheuses moqueries, il remplaçait leur nom par celui de Cafougnette ! C’est ainsi que tous les problèmes du monde s’abattirent sur ce pauvre diable de Cafougnette. Grâce à cela, cet anti-héros s’est imposé aux yeux de tous car on a reconnu en lui l’homme rencontré au marché, à l’estaminet, ou à la ducasse.

Cafougnette ne survit pas qu’au travers de ces bonnes histoires. Les Denaisiens l’ont matérialisé dans les années 1950 en Géant. Chaque lundi de Pâques, sous le soleil, la pluie ou dans le froid, il mène le carnaval dont il est le roi et réchauffe le cœur des spectateurs. Cafougnette est maintenant le héros d'une bande dessinée adaptée par Frédérick Maslanka (scénariste et arrière-arrière-petit-fils de Jules Mousseron) et Rémy Mabesoone (dessinateur).

Cité minière Werth à Denain

Habitats miniers des contremaîtres. Les maisons y sont plus spacieuses et entourées d'un jardin, cela est fait dans le but de fidéliser le salarié, faire en sorte qu'il se sente bien et considéré par son entreprise pour qu'il ne cherche pas à travailler pour d'autres.

Enseigne d'une ancienne charcuterie du coron Jean Bart

Vestige d'un commerce aujourd'hui disparu.